教養・趣味をひろげる

発達障害のある人が、安心して過ごすことができるには? ―現役小学校特別支援学級教諭が語る―

|

教養・趣味をひろげる 発達障害のある人が、安心して過ごすことができるには? ―現役小学校特別支援学級教諭が語る― |

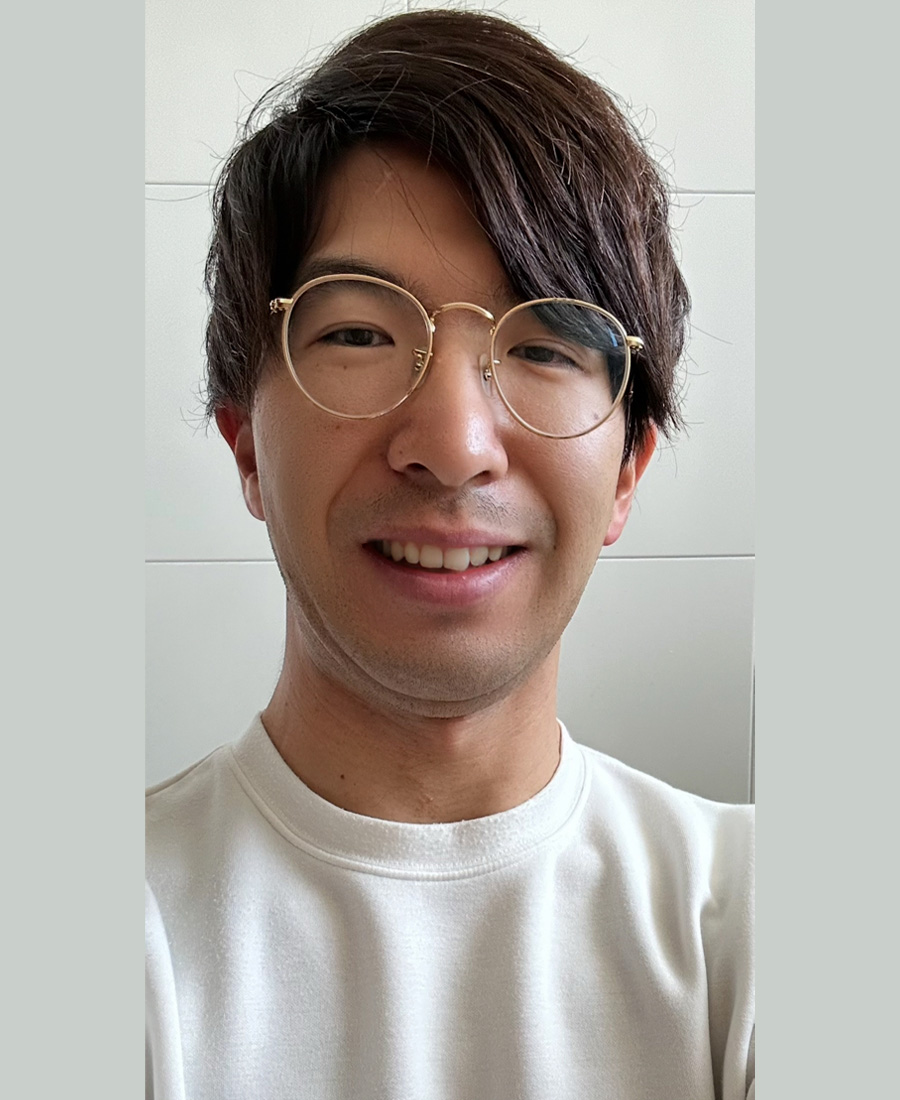

講師 | 奥山 俊志哉 |

|---|---|---|

| 受講形態 | インターネット 来校 | |

| 受講料(税込) | 2,500円(税込) | |

| 講義時間・回数 | 90分×1コマ |

| Tweet |

この講座の概要

//講座のご紹介

本講座は、「発達障害のある人の生きやすさ」について、知見を深めることを目的としています。発達障害(神経発達症)は、学習障害(LD、限局性学習症)、自閉症スペクトラム障害(自閉スペクトラム症)、注意欠陥・多動性障害(ADHD、注意欠如・多動症)のことを差し、元々は子どもたちに対して使われてきました。しかし近年では、大人の発達障害という言葉が生まれ、年齢関係なく、幅広く発達障害という言葉が使われるようになってきました。日本においては、子どもも大人も、総人口の数は減っています。しかし、発達障害のある子どもも大人も、共に増え続けています。今後、さらに増えていくことが予想されています。このような状況の中で、発達障害のある人が安心して暮らすことのできる場を考え、実現させていくことは、非常に重要であると考えています。また、実際に小学校の現場で働いているため、可能な範囲ではありますが、教育現場の実際についても話題にさせて頂きます。教育現場について、ご興味がある方のご参加もお待ちしております。

//申込期限等

【申 込 期 限】2026/2/25(水)※来校・ライブ受講希望の場合は2026/2/11(水)まで【入 金 期 限】2026/2/27(金)※来校・ライブ受講希望の場合は2026/2/13(金)まで

【オンデマンド受講期間】2026/3/31(火)

//最小開講人数

1名※2026/2/7時点で最小開講人数に達しない場合は中止となります。

//支払い方法

銀行振込またはキャッシュレス決済(クレジットカード払い)//受講方法

インターネット受講。ご都合に応じて以下の受講が可能です。参考:受講形態について(ページを移動します)・ライブ受講(決められた日時に受講。不明な点があればチャットを活用してその場で質問可能です ※受講生はカメラ・マイク不要です)

・オンデマンド受講(決められた期間内に何度でも受講可能です ※講師への質問はできません)

・来校受講(決められた日時に来校し対面で受講)

日程と内容について

| 日程 | 時間 | 内容 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 2026年 02月14日 |

13:00-14:30 | ・発達障害とは、育て方や育った環境に左右されるものではなく、脳機能の障害である。(最近では、脳の多様性という解釈もある)視覚障害や聴覚障害は、白杖や補聴器などで障害があると認識ができるが、発達障害は困り感が分かりづらく、見えない(見えにくい)障害であると言われている。(氷山モデル)従って「〇〇しなさい」「どうして〇〇できないの?」「甘えてはダメ」のような声かけになってしまうことが多く、その結果として自己肯定感が低くなり、そこから不登校や引きこもり、認知の歪み、触法行為などの二次障害に発展してしまうことがある。 ・適切な支援方法を考える必要があり、発達障害のある人には社会モデルに基づいた支援が有効であるとされている。(ICF:国際生活機能分類)社会モデルとは、障害を個人の問題ではなく(=医学モデルではなく)、社会によって作られた問題とみなす考え方(=障害を生み出しているのは社会であり、それを解消するのは社会である)のことである。仕事や授業に集中して取り組めないのは、その人に原因があるのではなく、職場の環境や教室の環境に問題があると捉えることが、主流な考え方となってきている。 ・障害を解消するためには、障害のある人が過ごしやすい環境を作ること(=環境調整)が必要である。環境調整とは主に、人的環境、物理的環境、空間的環境の3つを差し、この3つにアプローチをかけるとよいとされている。具体的事例を紹介していきたい。 |

講師プロフィール

奥山 俊志哉

京都教育大学教育学部卒業、京都教育大学大学院連合教職実践研究科卒業

教職修士(専門職)

2025年7月現在、現役小学校教諭12年目になります。(通常学級5年、特別支援学級7年)また、大学で非常勤講師をしており、2025年後期からは特別支援教育論の科目を受け持ちます。12年もの間、小学校の現場で、発達障害、知的障害、自閉症・情緒障害のある子どもたちと多く関わってきました。また、特別支援教育系の学会に所属したり、特別支援教育の普及を目的として、社会活動の代表や運営支援をしたりしながら、特別支援教育について日々学び続けています。教育雑誌「みんなの教育技術」(小学館)や「実践みんなの特別支援教育」(gakken)、「特別支援教育の実践情報」(明治図書)では、「はじめに子どもありき」「子ども主体」などの授業実践を掲載しています。また、特別支援教育関係の教育書(共著)も4冊出版されています。詳しくお知りになりたい方は、https://researchmap.jp/09801048 を参考にしてください。