辛いこと・言うこと

2009/07/13

さて、前回からの続きですが、神奈川県南足柄市では「いじめをなくす子どもフォーラム」が開かれました。子どもたちの、具体的な取り組みをもとにした発表はとても素晴らしかったです。発表する声に張りがあり、自分たちのしていることへの自信を感じました。

さて、前回からの続きですが、神奈川県南足柄市では「いじめをなくす子どもフォーラム」が開かれました。子どもたちの、具体的な取り組みをもとにした発表はとても素晴らしかったです。発表する声に張りがあり、自分たちのしていることへの自信を感じました。

子どもたちの発表を聞いていて、思い出すことがありました。それは、「言う」ということの意味です。

「言う」ということは、実は、心に大きなハタラキかけをしているのです。「言」という言葉を見てみましょう。

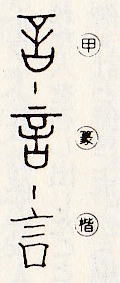

左の上が甲骨文字、中が篆書、下が楷書(学研大漢和字典より)。 このように、「言」の文字は発達して来ています。

このことで、「言」のもともとの意味を知ることができます。

上部は、皮細工をするときに使う「きり」のような道具です。皮は丈夫ですが、折るときには、そのままでははっきりと、形よく折ることができません。それで、「きり」のような道具で筋目をつけて折るのです。この「きり」の形から「辛い」と言う文字もできています。つらいことは、体に「きり」をあてられるように痛みを感じることでもあるのです。そして、言の下部は「口」という文字でできています。

「言」とは、心を口から外に出すことです。心の中ではいろいろな考えが渦巻いています。それを、外に出すことで、はっきりとした形にすることができるのです。子どもたちは、いじめが起きないように...「あいさつをよくするようにしています」「名前を呼び捨てにしないで『さん』をつけるようにしています」「異学年で遊ぶ活動を行っています」「ポスターを作って貼っています」「カウンセラーの人と話し合いをしています」...と言っていました。これらを言ったことで、心をはっきりとした形にすることができたのです。言うことは、発表する人が自分の心を形にして示し、聞く人たちが、その言葉を心の中に入れて、共感させることになるのです。みんなでいい空間をつくり出したのでした。いじめをなくすには、一人ひとりが自分の意思を言葉ではっきり言うことが必要です。それが見事にできていました。言うことは辛いことです。でも、そのことによって、心はシャキッとします。

八洲学園大学パンフレット ※八洲学園大学の各種資料をダウンロード頂けます。

ご希望の資料はPDFでも閲覧可能です。

PDFファイルを閲覧するには、Adobe Acrobat Readerをインストールしてください。