「司書:自分らしい学びを信じて」

田中さん

2024年春期に図書館司書資格取得を目指し、科目等履修生として入学。現在、公民館や図書館で行っているボランティア活動では、「また来たい」と思ってもらえるような、居心地のよい空間づくりを心がけている。

(掲載日:2025年10月24日)

◆田中さん

資格取得者の田中麻里さんへお話を伺いしました。

●八洲学園大学に入学する決め手になったことを教えてください

数年前、夫が40代で通信制大学に通っていたこともあり、スクーリングの受け方やテストの形式、レポートの文章量、提出頻度や期限などについて相談する機会がありました。実際に学んだ経験をもとに、夫が勧めてくれたのが八洲学園大学でした。

短期間で資格取得を目指していた私にとって、八洲学園大学の「複数の科目を並行して学べるスタイル」は非常に魅力的でした。学びを進めるうちに、「この科目とあの科目って、実はつながっているんだな」と自然に気づくようになり、知識が点ではなく、ネットワークのように広がっていく感覚を得ることができました。

こうして得た知識は、単に暗記するだけでなく、応用したり、深く考えたりする力へとつながっていきました。レポートを書く際にも、複数の視点から整理して表現する力が養われ、スクーリングでは学びの理解をさらに深めることができました。自分の中で知識がつながり、広がっていく喜びを実感できた時間でした。

●司書資格取得を目指そうと思ったきっかけを教えてください

子どもの頃、私にとってゲームやマンガ、そして本までもが“贅沢品”とされていました。家庭の事情もあり、読書習慣はほとんどなく、学校の図書室もどこか閉鎖的で、気軽に足を運べる場所ではありませんでした。そんな環境の中で、私は本よりも外で身体を動かすことのほうが好きな、活発な子どもでした。

大学時代には阪神・淡路大震災を経験し、混乱の中で一時中断された学びが再開された頃、私はインターネットという新しい世界に出会います。情報が瞬時に手に入るその便利さに魅了され、「紙の本はやがてなくなるだろう」と思い込むようになり、読書からはますます遠ざかっていきました。

社会人になってからは、ホームページ制作の仕事を担当するようになりました。当時の業務は、紙媒体のコンテンツをデジタル化し、見やすく整えたレイアウトに仕上げるというもので、かつての私にとって「読書」とは、デザインやパソコンソフトの操作方法、HTMLなどの技術書を読むことでした。実務に役立てるために本屋で購入し、必要な知識を効率よく吸収することが中心でした。

それ以外では、通勤途中の駅で配布される自治体や企業の広報冊子に目を通すのが、ちょっとした楽しみでした。身近な情報に触れることで、地域の動きや社会の流れを感じることができましたが、図書館に足を運ぶことはほとんどありませんでした。

そんなある日、市政だよりに掲載されていた「図書館での名画上映会」の案内がきっかけとなり、久しぶりに図書館を訪れる機会を得ました。

それ以来、図書館は私にとって実用書を借りる場所となり、生活に寄り添う存在へと変わっていきました。特に妊娠中には、子どもの名付けや育児の過ごし方に関する本を手に取り、不安な時期の心の支えとなってくれました。図書館は、情報を得るだけでなく、人生の節目に寄り添ってくれる場所なのだと、改めて実感した瞬間でした。

数年後、私たちは4人の子どもに恵まれ、にぎやかで愛おしい日々が始まりました。子育てを通して、夫は小学校のPTA活動に関わることになり、地域の中で「子どもたちの居場所がもっと必要だ」と強く感じるようになりました。その思いから、自治体が主催するまちづくりリーダーの講習会を受講し、すぐに紙芝居の読み聞かせや工作体験を通じて子どもたちと関わるボランティア活動を始めました。私はその活動を広報面から支える役割を担い、ホームページの制作やチラシのレイアウト作成などを担当しました。子どもたちが安心して過ごせる場づくりに、夫婦それぞれの得意分野を活かして関わることができたことは、私たちにとっても大きな喜びでした。さらに、もっと深く子どもたちの力になりたいと、通信制大学で教員免許の取得にも挑戦する夫の姿を見て、私の中にも変化が生まれました。「私も学び直して、誰かの力になりたい」——そう思うようになったのです。夫の行動が、私自身の学びへの意欲を呼び起こし、子どもたちや地域との関わり方を見つめ直すきっかけとなりました。

保育士資格の取得に難しさを感じていたある日、図書館でふと目に留まった一冊がありました。表紙がこちらを向くように並べられていた『図書館にまいこんだ子どもの大質問』という本です。 私は以前から、生協の白石さんの本が好きで、あのユーモアに満ちた語り口に憧れていました。だからこそ、この本を読めば、子どもたちにとって「面白くて、なんでも話したくなるようなおばちゃん」になれるヒントが見つかるかもしれない——そんな期待を抱いたのです。

ところが、その予想は良い意味で裏切られました。本の中に広がっていたのは、子どもたちの純粋な問いに寄り添いながら、知識と好奇心をつなぐ図書館という場の奥深さ。読み進めるうちに、私は「保育士」ではなく「図書館司書」という新たな道に心を動かされていきました。気づけば、子どもたちの「知りたい」に寄り添える存在になりたいという思いが芽生え、図書館司書の資格取得を目指す決意へとつながっていたのです。

●資格取得を目指す方に「これをやったほうが良い」とお勧めしたいことがあれば教えてください

レポートでは、提出後のコメント欄に、具体的なアドバイスや励ましの言葉を丁寧に書いてくださる先生がいました。その熱心なフィードバックは、私の学びへの意欲を高めてくれるもので、「もっと深く理解したい」「次はもっと良いレポートを書きたい」と自然と思えるようになりました。

その先生が担当されているスクーリング科目は、迷わず積極的に選択するようにしていました。画面越しでも伝わってくる温かさと誠実さが、学びの場を安心できる空間にしてくれたのです。先生とのやり取りを通して、通信制であっても人とのつながりが学びを豊かにすることを実感しました。

学び直しの過程では、教材選びにも工夫を重ねました。一つの科目でも、執筆者によって説明の仕方やわかりやすさが大きく異なるため、自分に合った先生や書籍を探して、片っ端から読み比べるようにしました。理解を深めるためには、自分にとって「腑に落ちる」言葉に出会うことが何より大切だと感じたからです。

その学びを支えてくれたのが、大阪府立中央図書館でした。図書館情報学に関する書籍が豊富に揃っており、発行年も新しいものが多く、専門的な学習にとても役立ちました。OPAC(蔵書検索システム)を活用して、自宅から最大20件まで予約し、持ち帰る冊数は厳選。一度に12冊まで借りられ、3週間の貸出期間を最大5週間まで延長するなど、効率的に利用していました。

図書館までは片道1時間以上かかりましたが、実家の近くにありましたので立ち寄る形で通うことで、無理なく継続することができました。時間や距離の制約があっても、工夫次第で学びは広がります。在住自治体の図書館に所蔵されていない資料についても、他館の蔵書を検索して取り寄せることで、学習の幅を大きく広げることができました。 こうした積極的な情報収集の結果、修了までに約200冊の本に目を通し、そのうち70冊は最後までじっくりと読み切りました。多様な視点や考え方に触れることで、知識が深まり、レポート作成も格段にスムーズになりました。

本を読むことは、単なるインプットではなく、自分の考えを整理し、表現する力を育てるアウトプットにもつながる——そんな実感を得ることができました。

●どのように学修計画を立てましたか?おおまかな1週間のスケジュールを教えてください

学びの時間を確保するため、パート勤務のシフトは半分に減らしてもらいました。平日にスクーリングがある日は、授業1コマの受講に加えて、復習に1時間ほど取り組むようにし、理解を深めることを意識しました。

スクーリングのない日は、3〜4時間を読書に充てることが多く、教科書だけでなく関連書籍を図書館で探して借り、じっくりと読み込むようにしていました。図書館は、知識を広げるための大切な学びの場となり、教科書の内容を補完し、より多角的な理解につながりました。

幸いにも、私はパソコンでの入力に抵抗がなかったため、レポート作成もスムーズに進めることができました。休日には、平日に蓄積した学びをもとに、パソコンでレポートをまとめて入力する時間を設け、効率よく仕上げるようにしていました。

このように、学びのスタイルやツールを自分に合った形で活用することで、無理なく継続できる環境を整えることができました。知識を深めるだけでなく、それを整理し、表現する力も自然と養われていったように思います。

ひとつ、心に残る充実した学びの体験をご紹介します。

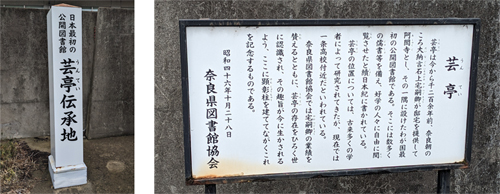

奈良県立図書情報館では、世界最古の印刷物『百万塔陀羅尼』(複製)で1930年に製作された貴重書を素手で閲覧できるという機会に恵まれました。紙の質感や印刷の技術に直接触れることで、書物が持つ歴史的な重みを肌で感じることができました。さらに、平城宮跡に足を運び、「平城宮いざない館」で万葉集に関する展示を見学しました。大学のレポートで取り組んでいた課題と直結する内容で、まさに学びと現地体験の融合でした。書物だけでは得られない、展示物から伝わる時代背景や生活の様子に触れることで、歌の背後にある人々の情景や感情が立体的に浮かび上がってきました。このような体験は、資料活用の理想的なかたちだと感じています。知識を得るだけでなく、現地に足を運び、五感で感じることで、学びはより深く、豊かなものになるのだと実感しました。

●今後のお仕事や活動について、どのような目標を持っていますか?(答えられる範囲で構いません)

現在、公民館や図書館で行っているボランティア活動では、「また来たい」と思ってもらえるような、居心地のよい空間づくりを心がけています。 本を読むことや工作を楽しむ時間の中で、誰かと過ごすやさしいひとときが自然に生まれる——そんな場を目指しています。仕事にするのではなく、本を通してどのように社会とかかわるかということに関心があるようになってきました。でも、青山美智子さんの『お探し物は図書室まで』は、人生や仕事に悩む人たちが訪れる小さな図書室の物語。ちょっと不思議な司書さんに導かれて、自分自身を見つけていく…その優しさと温もりに満ちた世界観に、憧れを抱いている一面もあります。今やっていることが誰かの心にそっと灯りをともしていて、自分自身も満たされる——そんな活動が「仕事」になったら、ほんとうに素敵ですよね。

地域の中に、ふと立ち寄れて、安心できる場所があること。それは子どもにとっても、大人にとっても、心の支えになると感じています。 活動を通して、そんな居場所がひとつでも増えていくことを願いながら、日々取り組んでいます。

●サポートいただいた皆様へのメッセージがあればお願いいたします

図書館情報学を学ぶなかで、図書館員さんにインタビューをさせてもらったり、絶版本を取り寄せてもらったりと、多くの経験をさせていただきました。

大阪府立図書館をよく利用していた一方で、日常的には地元の図書館にもたくさん助けていただいていました。

身近な図書館員さんのお力添えがあってこそ、安心して学びを深められたことに感謝しています。

改めて「図書館がある日常」のありがたさを感じています。図書館は学びの旅を共に歩んでくれる心強い場所です。

●八洲学園大学への入学を検討している方に向けてメッセージをお願いします

今振り返ると、これまでの読書は「目的のある情報収集」でした。実務に役立つ技術書や、必要な知識を効率よく得るための手段として、本を読んでいたのです。

けれども、学び直しを始めてからは、図書館という空間が、知識を得るだけでなく、思考を深め、人とつながる場へと変わっていきました。静かな空間で本と向き合う時間は、過去の自分と対話するような、豊かなひとときになりました。

絵本で子育てをするという発想や影響を受けなかったため、子どもたちに読み聞かせをしてこなかったことは、今では少し後悔として心に残っています。けれども、その思いがあるからこそ、今の「学び直し」や「図書館との関わり」につながっているのだと感じています。

大学の授業中、「子ども読書の日」が制定された日付を知ったとき、思わず息を呑みました。なんと、それは長女の誕生日とまったく同じ日だったのです。まさかそんな偶然があるなんて——それまで知らずに過ごしていたことに、少し驚きと苦笑い。でも同時に、「読書」と「子ども」が結びつくその記念日に、我が子が生まれていたという事実が、私の学び直しの道にそっと意味を添えてくれたような気がしました。

過去の経験も、偶然の出会いも、すべてが今の私につながっています。どんな経験も、未来の力になります。だからこそ、皆さんもどうか、自分らしい学びを信じて、迷わず一歩を踏み出してください。その一歩が、きっと新しい世界への扉になります。

正科生

正科生(編入学)

科目等履修生

特修生

ご希望の資料はPDFでも閲覧可能です。

PDFファイルを閲覧するには、Adobe Acrobat Readerをインストールしてください。