「学芸員:働きながら資格取得を目指す」

志賀さん

2022年春期に、学芸員資格取得を目指し正科生(資格・リカレント編入学)として入学。

現在、教育委員会・文化財班にて、主に遺跡発掘調査員として実際に現場へ出動し、遺物の取上げや図面作成記録などに携わっている。

※写真は、沖ノ原遺跡・図面作成スナップの様子。

(2025年11月25日掲載)

◆志賀さん

修了生の志賀さんへお話を伺いました。

●八洲学園大学に入学する決め手になったことを教えてください

私が貴校への入学を決めた主な理由は、「通学せずに国家資格が取得できる点」でした。

職務上、学芸員資格取得が必須であったため、大学や大学院を選ぶ際、直接来校しての講義受講は必然的に不可能で、また通信制でもライブ配信形式での聴講・受講が多数あり、大学選びにおいては多大な時間を要しました。

そんな中、検索エンジンの一番初めに、『一度も通学せず、インターネットを活用して国家資格取得を実現した通信制大学』との記載がありました。新潟県に住んでいる私にとっては、実際に来校することは困難を要するため、スクーリングの必要がないことは非常に助かり、『探していたものはこれだ!』・『ここしかない!』と思い、貴校の入学を決めました。

●学芸員資格を目指そうと思ったきっかけを教えてください

学芸員資格を取得しようと思った動機は、職務で行った‘民具資料の写真撮影’でした。

私が住んでいる津南町(つなんまち)で、「明治時代初期から続く豪商農であった土蔵に、貴重な民具資料等が保管されているので、その写真撮影と記録を行ってほしい」との依頼を受け、その民家へ伺うこととなりました。実際にその蔵へ伺うと、当時、繁栄されていた事実を窺わせる御膳や手腕等が大きな木箱に6つほどあった外、2階にはヨギやタンス、端切れの着物、そして文書には50枚ほどの借用書と印鑑が保管されていました。

『このような貴重な資料を写真に記録しなければならない』、カメラを手に取り撮影を始めようと思いましたが、どのように写真に撮ったらよいか分かりませんでした。資料の種類によりカメラや照明器具の光の当たり方によっては、資料が焼けたり傷を負わせることも否定はできません。このようなことは、職場の先輩や学芸員の方からは口で聞かされてはいましたが、具体的に「どのような撮影をしたらよいか」は全く分からず、ひいては資料の種類に適した撮影方法も分からず終いでした。

以前より、博物館学芸員に興味を持っており、この機会に一から資料保存や展示方法、また博物館に関する運営論についても学びたいと思い、資格取得を目指すことにしました。

●仕事と学修を両立させるためのアドバイスがあれば教えてください

実際に仕事をしながら通学するといった、「勉学」と「職務」を両立させることは大変です。しかし、八洲学園大学の学習方法では来学せずに国家資格を取得することが可能であるため、働きながらでも自分で興味を持った資格を取ることはできます。そこで、「仕事」と「学修」を両立される点で、私よりアドバイスをいくつか書かせていただきますので、ご参考いただければ幸いです。

1.毎日学修できる時間を確保する

どんなに忙しくても、毎日続けることが大切です。一日の学修放棄が癖となり、二日・三日…と長くなるとそれが一週間となり、ひいては「学修する意欲」が消えてしまいます。毎日、30分でもよいので学修する時間を確保することが、大切です。家庭内で学修することが難しい場合は、職場での昼食時間の数分といった隙間時間でも結構ですので、毎日欠かさず学修できる環境を確保することが大切です。

2.分からない箇所は時間を有効的に活用できる日に行う

働きながらだと、多くの方が夕方~夜に学修することとなります。【テキスト履修】の方法だと、読んでも分からない箇所やそもそも語彙の理解に及ばず、理解するのに時間がかかる場合があります。かといって、そこの箇所に時間を要してしまうと30分が1時間、1時間が2時間と余裕で貴重な時間が過ぎていきます。何人も時間は平等に与えられているので、分からないところに時間を要するのはもったいないです。そこで、読んでみたり調べても分からないところは、その箇所に付箋等のマーキングを付け、学修時間を十分に確保できる日(例:会社の休みの日、特別休暇の利用)に纏めて行うことをお薦めします。最初からすべての内容を理解することは困難ですので、完璧主義になりすぎないことも重要です。

3.不明な箇所は積極的に先生に聞いて内容理解に努めること

【テキスト履修型】だと読み進むにあたり、どうしても分からない箇所は出てきます。参考文献や資料、類似書籍を読んでも分からないときは、積極的に担当教員にきいてください。働きながらだと学修できる時間に制約が発生するため、不明なところは有効的に先生に聞くことをお薦めします。

その際、①分からなかった箇所の提示(書籍名、頁・頁の段落行)+②自己調査内容の報告(※①にあたりどこで調べ、どの様な方法で調べ模索したのか等)+③②の結果と分からなかった箇所の質問の計3つの事項を必ず記載し聞いてください。単なる『○○頁の□□□のところが分からない』といった、直接的な解答を求めるものや具体性に欠けた内容の質問はしないことです。

4.職場の方とのコミュニケーションをとる

4.については「仕事」と「学修」を両立させることに直接的な関係はあまりありません。しかし、学修をする上では【ライブ配信型】の受講を要する科目もあり、これが仕事をしている日中に組まれていることもあります。資格取得に向けて一生懸命に学修することは大切です。しかし、これに加えて会社内で自分が担当している職務を普段から全うしていれば、【ライブ配信】があり、職務時間内に中抜けをしなければならなくなった時、会社や上司は、あなたの職務評価によっては快く快諾してくれる可能性はあります。「資格取得」の学修のために時間を費やすのは大切なことではありますが、職場からの協力や理解も不可欠であるため、普段から社内の方との良好なコミュニケーションをとることも重要なことです。

●学修に取り組む上で工夫していることはありましたか?

学芸員資格取得のために一番大変だったことは、専門用語の理解でした。初めて聞く用語や語彙の理解に時間と労力を要しました。

ただ、私が勤めている職場は考古学学芸員(文化財専門員)が3名・自然科学系の専門員が1名、また民俗に関する館外研究員が数名おり、実際に分からない用語などが出てきても職場に行けば聞くことができたので、特に困ることはありませんでした。

実際、博物館概論でのレポート課題について、実際に博物館に伺って作成するというものでした。①展示室を中心に館の公開領域を見学し、自分の動線を調べて「動線見取り図」を作成すること、②自分の動線を手掛かりに利用者動線の状況・特徴を考察するといった課題がありました。課題作成を行う上で「どのような動線見取図」を作ったら全く見通しがつかず、検討もつきませんでしたが、職場に学芸員が数名在勤していることが幸運を成し、分からない事も直ぐに聞くことができたので多大な時間を要することはありませんでした。

しかし、博物館資料保存論の課題作成については温湿度による問題や外気による館が与える影響、適した資料保存に関する問題といった「保存科学」に関する問がありました。先述した通り、職場に学芸員や専門員が在勤していましたが、保存科学に特化した学芸員はおらず、課題作成に充てる時間が十分ではなかったため、再提出になってしまいました。そこで再度、アップされたPDF資料を再度丁寧に読むところから始めました。すると、課題に提示されていた内容のヒントがその資料に書かれていました。

【テキスト履修型】は独学で学修することがほとんどなので分からなくなることはあります。しかし、きちんとテキストや資料を何度も読み込むことにより、理解に努めることができるため何度も丁寧に熟読することが大切です。

【テキスト履修型】はテキストがあるため、これを熟読することにより理解できますが、博物館経営論等の【ライブ配信型(再配信型授業)】は指定教材がなく、配信教材のみです。配信教材はPDF化され、より丁寧に配信内容の事柄が書かれていますが、ライブ配信の講義を聞いていると、書かれていることの他にも重要で詳細なことをいくつか口頭で話していました。また、参考文献や参考資料についても紹介するのみでした。

そこで、自分オリジナルのノートを作成し、見開き1頁内の左側に実際に配信された講義内で取り上げた内容を記載した<配信メモノート>を作り、ノートの右側に配信講義で出た分からなかった内容や用語・語彙、図書館などで文献を調べた結果を<自主ノート>欄に書きだしました。講義ノートとは別物なので、しっかりとしたノートを作成する必要はありません。大切なのは、講義内やライブ配信内で出てきた分からないことや用語を書き出して調べ模索することに重要性を増しますので、不明な箇所をそのままにして溜め込まないことが大切です。

また、参考文献や資料に関してもすべての文献を調べようとすると時間がなく、次回の講義までに間に合わないので、「興味のあるもの」や「読んでみたいもの」などで結構かと思うので、まずは本を手に取る習慣をつけることもよい学修につながるかと思います。

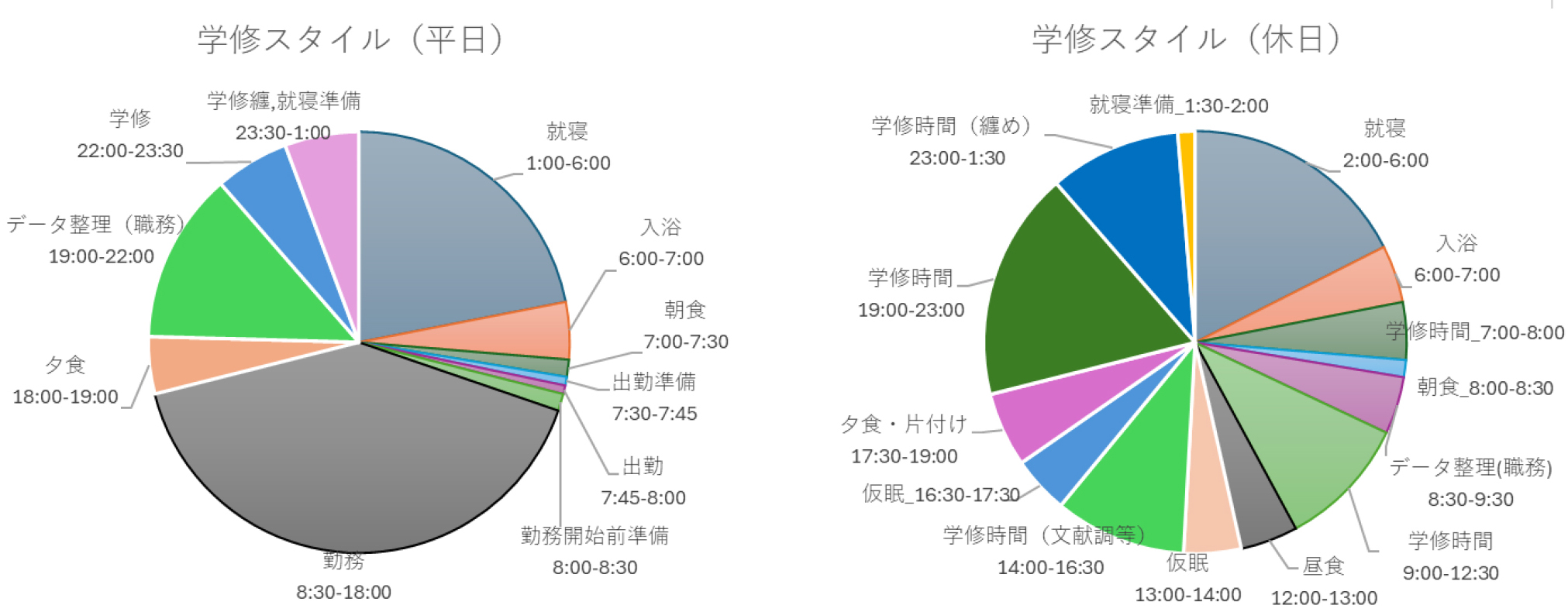

●どのように学修計画を立てましたか?おおまかな1週間のスケジュールを教えてください。

月曜日~金曜日は勤務、土曜日・日曜日は休日であるため、このサイクルを基本として、1週間の大まかな学修スケジュールを記載します。

●今後のお仕事や活動について、どのような目標を持っていますか?(答えられる範囲で構いません)

現在、私は教育委員会・文化財班にて、主に遺跡発掘調査員として実際に現場へ出動し、遺物の取上げや図面作成記録(断面図・平面図等記録)に携わっています。当校で学んだ学芸員学修を有効的に活用し、今は現場での記録作業を任せていただいたり、借用資料(※主に土器や石器といった考古資料)の梱包作業や什器資料の展示を行っています。

津南町は自然形成や立地柄、また歴史的背景からも縄文時代の遺跡が非常に多い町です。そのため、出土遺物や遺構が多く、土器に関しては国の重要文化財に指定されている堂平遺跡の「火焔型土器」・「王冠型土器」が出土していることや、多数の住居址等が50基以上確認されていることとごく稀で貴重な「クッキー状炭化物」が発見されたことから、国の指定史跡となっている遺跡もあります。

重要な歴史的価値を当校で学んだ学芸員での学修を基に多くの方に知ってもらいたいと思い、「津南町の魅力は何か」・「津南町と聞いて何を連想するか」といったアンケートを広報誌やHPで拝見したり、実際に町民の方に聞いてみたりしました。すると自然が美しいや四季折々の風景を感じられるといった感想があったものの、歴史や民俗に関することは何も書かれていませんでした。『貴重な歴史的事実や背景を多くの方に知ってもらいたい』と思い、日々の活動の中で外部への発信事業をいくつか検討しています。

将来は「博物館学芸員」として若い世代と団結すること、HPやインスタグラム、広報誌などといった外部発信機能を有効的に活用し、広く世間に広めていきたいと思っています。

●働きながら八洲学園大学への入学を検討している方に向けてメッセージをお願いします

先述したとおり、実際に仕事をしながら大学へ通うことや通信講座を利用し学修することは時間や労力の面からみて大変なことです。

しかし、八洲学園大学であれば、通学せずに自分のペースで学修を行うことができることや数多くの科目が設定されているため、自分に興味を持った講義を学ぶことができます。

ただ、我々は人間ですので、「働きながらでも本当に学べるのか」・「国家資格を取りたいけれど通信で取ったことがないし大丈夫なのか」、「60歳の私でも資格を取ることはできるのか」といった不安・緊張は誰しもが持つものです。

けれども、そういった心配よりも≪まずはやってみる≫といった行動にうつすことが大切です。イギリスの作家で有名なジョージ・エリオットや50歳から測量学に触れ、日本で初めて日本地図を作った伊能忠敬も、自分史の形成や学修を始めるのに決して遅すぎることはないことを示しています。

人は行動したときよりも行動に移さなかったときのほうがより後悔に対する度合いが高くなる傾向があります。「あの時学修していればもっといいアドバイスができたのに…」、「こんな時もっと語彙力が備わっていれば上司を論破できたのに…」などの後悔を生まないためにも、思いあたった時こそ始める動機づけとなります。何かを始めたいとき、「自分には何もできない」、「もう歳だから…」と意味のない根拠は抱かずに、「自分にしかできないことがある」・「歳だけどやってみよう」と思考回路を変えれば自ずと次の目標につながる良い機会へつながるかと思います。

新しい自分史の形成・発展を、ぜひ八洲学園大学で叶えてみませんか。

正科生

正科生(編入学)

科目等履修生

特修生

ご希望の資料はPDFでも閲覧可能です。

PDFファイルを閲覧するには、Adobe Acrobat Readerをインストールしてください。